【高校選び・大学選び】ご家庭でできる! 無気力な中学生・高校生に進路を考えてもらうコツ 第二弾

Warning: Undefined array key 1 in /home/xs236933/xs236933.xsrv.jp/public_html/beans/wp-content/themes/ninjindesign/functions.php on line 119

Warning: Undefined array key 1 in /home/xs236933/xs236933.xsrv.jp/public_html/beans/wp-content/themes/ninjindesign/functions.php on line 119

Warning: Undefined array key 1 in /home/xs236933/xs236933.xsrv.jp/public_html/beans/wp-content/themes/ninjindesign/functions.php on line 119

Warning: Undefined array key 1 in /home/xs236933/xs236933.xsrv.jp/public_html/beans/wp-content/themes/ninjindesign/functions.php on line 119

Warning: Undefined array key 1 in /home/xs236933/xs236933.xsrv.jp/public_html/beans/wp-content/themes/ninjindesign/functions.php on line 119

Warning: Undefined array key 1 in /home/xs236933/xs236933.xsrv.jp/public_html/beans/wp-content/themes/ninjindesign/functions.php on line 119

Warning: Undefined array key 1 in /home/xs236933/xs236933.xsrv.jp/public_html/beans/wp-content/themes/ninjindesign/functions.php on line 119

Warning: Undefined array key 1 in /home/xs236933/xs236933.xsrv.jp/public_html/beans/wp-content/themes/ninjindesign/functions.php on line 119

Warning: Undefined array key 1 in /home/xs236933/xs236933.xsrv.jp/public_html/beans/wp-content/themes/ninjindesign/functions.php on line 119

Warning: Undefined array key 1 in /home/xs236933/xs236933.xsrv.jp/public_html/beans/wp-content/themes/ninjindesign/functions.php on line 119

Warning: Undefined array key 1 in /home/xs236933/xs236933.xsrv.jp/public_html/beans/wp-content/themes/ninjindesign/functions.php on line 119

Warning: Undefined array key 1 in /home/xs236933/xs236933.xsrv.jp/public_html/beans/wp-content/themes/ninjindesign/functions.php on line 119

今回の記事では、

・「自分の進路を考えられない……」

・「自分の進路を考えると不安になってしまう……」

・「進路を考えようにも、そもそも社会のことを何も知らない」

という悩む中学生・高校生と、その保護者さまへ向けて、代表の塚﨑からお話します。

学習支援塾ビーンズは東京の真ん中、飯田橋にある「不登校・勉強嫌いの子どもたちの塾」です。

中学・高校生を中心とした50名以上の生徒とその保護者さまに、個別指導・居場所サービス・保護者相談制度などを提供しています。

・楽しい雰囲気でやりたいことを見つけたい

・進路を決めて、勉強を頑張りたい

・優しい雰囲気の中で悩みを話したい

・友達と思い切り“青春”したい

そんな生徒たちを積極的に受け入れています!

一言では説明しきれないので、「ビーンズってどんな塾なの?」と詳しく知りたい方は、コチラをどうぞ!(新しいタブで開きます)

もくじ

【高校選び・大学選び】ご家庭でできる! 無気力な中学生・高校生に進路を考えてもらうコツ 第二弾

前回の記事では、

〇中学生・高校生のお子さんが進路を考える機会が不足している

〇保護者さまの世代よりも将来のことを考えるのが不安になっていたり、悲観的になっている

ことについてお伝えしました。

大人は、社会に出て「進路を考える大切さ」も「社会のなんたるか」も身をもって知っています。

そんな大人でも「これからの少子高齢化社会の中で、自分のライフプランどうするつもり?」といきなり聞かれても、すぐに答えられる人は少ないでしょう。

不安になったり、悲観的になったりする場合もあると思います。

なぜでしょうか。

<大人が自分のこれからを考えられない理由>

●「これからの社会の課題」について情報が足りない

●「これからの社会の課題」について向き合うのが怖い

この2点が主な理由だと思います。

中学生・高校生のお子さんが進路を考えられない理由も同じです。

中学生・高校生が学校で習っていることは主に「科目の勉強」です。

学校では「問題の解き方・テストや成績の価値観・偏差値に応じた進路」などは教えてくれます。

それ以外のことになると、基本的には教えてくれません。

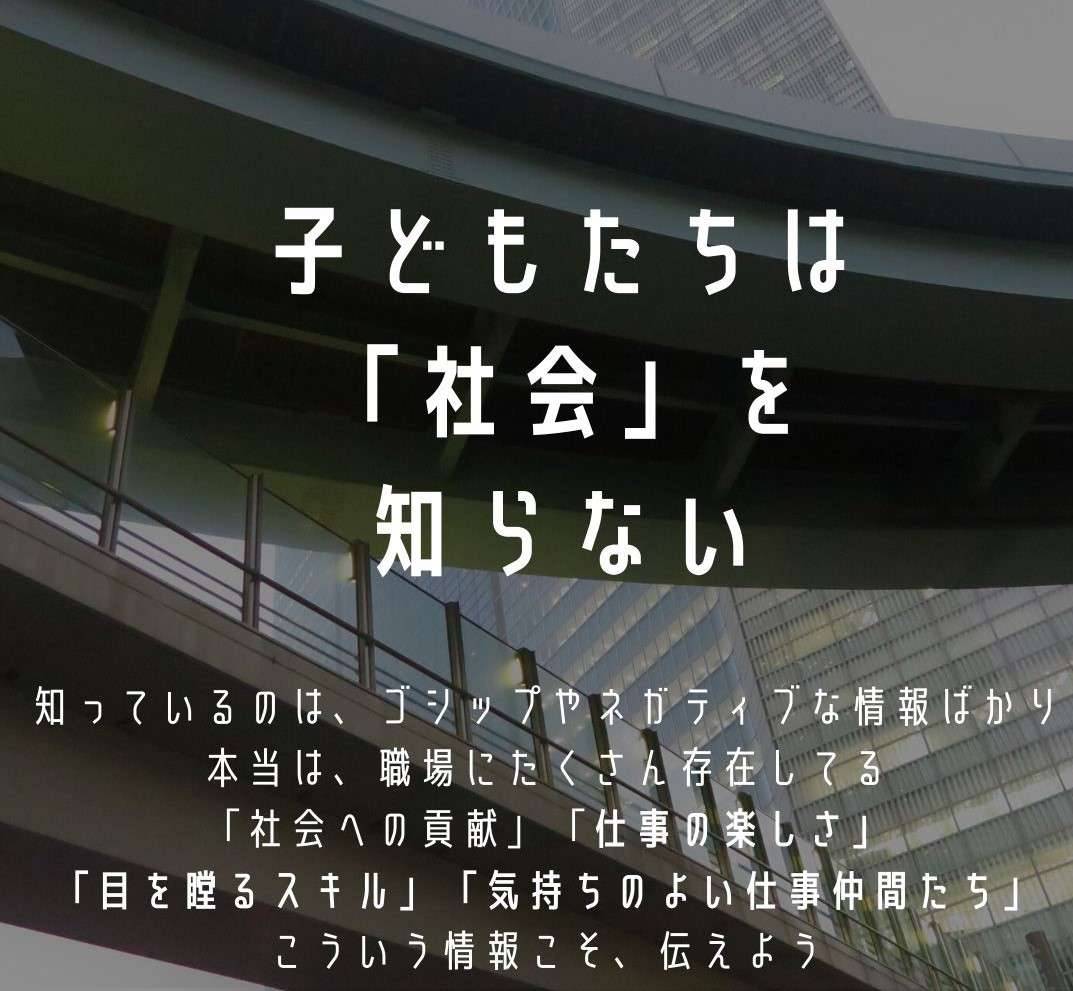

子どもからすると「進路を考える」ための情報が足りないのです。

そして、多くの中学生・高校生のお子さんは自分の将来のことを考えるのに不安な気持ちがまさっています。

「情報が足りない」「将来のことを考えるのが怖い」……

大人が自身の将来を考えられない全く同じ構造が中学生・高校生にも存在するのです。

にもかかわらず、いきなり

「将来や進路について考えて、決めろ」

「そして決めた進路に向けて本気になって行動しろ!」

と言われたとしたら……

これは「無茶ぶり」といわれても仕方ないと思います。

長くなりましたが、中学生・高校生のお子さんへ「いきなり自分の進路を考えさせることは効果的でない」ということはご理解いただけたと思います。

では、保護者さまはどうすればいいのか?

今回の記事では、ご家庭で中学生・高校生のお子さんが進路を楽しく考えるために必要なコツについて具体的にお伝えしたいと思います。

①お子さんへ伝えるのは、仕事の「楽しさ」から

子どもも大人も将来のことを考える際にネックになるのは「将来・社会への情報不足」と「将来のことを考えるのが怖い」です。

ですので、保護者さまがご家庭でやっていただきたいことは、

・「社会の情報」をお子さんへ伝える

かつ

・「社会や将来を考えることの楽しさ」を伝える

この2点です。

この時、お話しする内容は、お子さんが「楽しんで聞いてくる内容」に絞って下さい。

難しい話ではなく

「仕事でやりがいを感じた瞬間」

「仕事仲間との楽しいひと時」

「お客様から評価されたとき」

などから、中学生・高校生のお子さんが内容を理解し、笑ってくれるであろう「鉄板ネタ」のストーリーを厳選してお話していただきたいのです。

私はよく、保護者さまが「お仕事で成功して、とてもうれしかった時のエピソード・仲間と乾杯した一番おいしいビールについてお話しください」と伝えています。

お子さんにストーリーを理解してもらいやすくするために、少し話のスジを変えたり、話の背景の補足をいれるとよいでしょう。

さらにお子さんに楽しんでもらえます。

パソコンやスマホでストーリーに関連する画像、動画、地図など見せながらだとより臨場感が増します!

ストーリーの良し悪しの評価の指標は保護者さまのお仕事の話を聞いて、お子さんが「ヤバイ!笑 」と何度言ってくれるかです。

お子さんが、保護者さまの話を聞いて、「それ、ヤバ笑」って言ってくれることを目標に保護者さまの「鉄板ネタ」を練り上げてくださいね。

お子さんが「それ、ヤバ笑」と言ってくれるのであれば、公序良俗に反しない限りであれば、なんでもOKです。

(これは、ビーンズの中学生以上の子どもあるあるなのですが、品行方正な話よりも、ちょっとだけ公序良俗スレスレの方が盛り上がりますよ!)

②お子さんを「恐怖と不安」で駆り立てようとしない

さて、ここでお子さま思いの保護者さまほど注意していただき点があります。

ご自身のお仕事の話をする際、ついつい社会の厳しさをお子さまへ伝えてしまいがちなことです。

前回の記事でも言いましたが「恐怖と不安」で駆り立てるのはご法度です。

<お子さん思いの保護者さまにありがちな良くない事例>

●ダメな内容 お子さまを「恐怖と不安」で駆り立てようとしている

「履歴書を即シュレッダーにされるような人間にはなるな」

「仕事ってのは、苦労が絶対ある。その苦労を乗り越えてこそ他人はついてくる!」

「うちの会社でも、AI導入が本格化してきた。そのうち、シンギュラリティがくると、AIに仕事とられてしまう」

(だから、今のうちに、しっかり自分の得意分野を磨いて、AIに負けない人間になれ!)

●ダメな理由:お子さんは怖い話は聞きたくないからです。

お子さん思いの保護者さま(と進学塾)ほど

「努力をし、良い成績を取り、良い学校に行けば、良い会社に勤められる」という(昭和的な)一本筋のストーリー

をお子さんへ伝えてしまっています。

これは、確かに真実の側面もありますが、それが社会のすべてというわけではありません。

それ以上に現在は、「努力とは何か? 良い成績とは何か? 良い会社とは何か?」という定義から揺れ動きつつある時代です。

例えば、中学生・高校生のお子さんにとって中間目標となる大学受験に求められる努力の質も変化していっています。

大学入試そのものが変化しているからです。

不登校・勉強嫌いもAO入試は目指せる①「保護者さまの心構えについて」 の記事もご覧ください

とはいえ、中学生・高校生のお子さんは、この昭和的「一本筋のストーリー」を、けっこう真に受けています。

簡単にいうと「今の学校に適応できていない・努力できていない・成績が悪い→良い学校へ行けない→良い会社へ行けない」というストーリーを信じているのです。

こちらの記事も参考になるかと思います。

(外部サイトとなります)こちらの記事もどうぞ。

キーワードは、“すりガラス越しの闇”です。

③意識高い保護者さまの落とし穴

本章の内容を1分でまとめました!

「意識高い」話をする保護者さまなら、社会の最新情勢をお子さんへ伝えられるから大丈夫かというと、そこにも落とし穴があります。

私も、よくこの落とし穴に落ちそうになるのですが……(笑)

子どもたちの将来が心配だからこそ、

一向に収束に向かわない「新型コロナ」……

何世紀も終わらない「パレスチナ・中東問題」……

日本で注目されてきた「子どもの貧困」などなど……

こういうことを伝えたくなりますよね。

例えば……

<意識の高い保護者さまあるあるの不安>

産業構造の変化によって社会が求める人物像は常に変化し、若者に求められるスキルも変化している……

受験も2020年以降には、大学入試の内容そのものが変わっていく……

つまり、既存の学校教育ができても「それで人生すべてOKではない」……

ゆえに、我が子には科目勉強をやるだけでなく、意識の高い社会課題解決の意欲とか、起業家精神をもってもらわないと……(以下続く)

こういう「社会は大変だから、社会に出ると戦わないといけない」という「恐怖と不安」のストーリー……

それで、不登校で傷ついたり、無気力の状態にあるお子さんが「よし、頑張ろう!」と発奮し、行動を変えることはありません。

まだ本当の社会に出ていない子どもにとって学校は世界の全てです。

その学校で何かしらの挫折経験をもったお子さまに「世界は残酷なんだ……!」と伝えるのはNGなんです。

アニメ・マンガの中でシリアスな展開を見るのは「他人事」なので大丈夫ですが……(中には、それすらツラい子どももいます )

しかし、子どもたちへ「現実世界」のことを「自分事として考えろ!」と言ったとたん、

お子さんは「えー…… 大変そう」と、逃げてしまうか、「あ、説教きた」と視界からフェイドアウトしてしまいます。

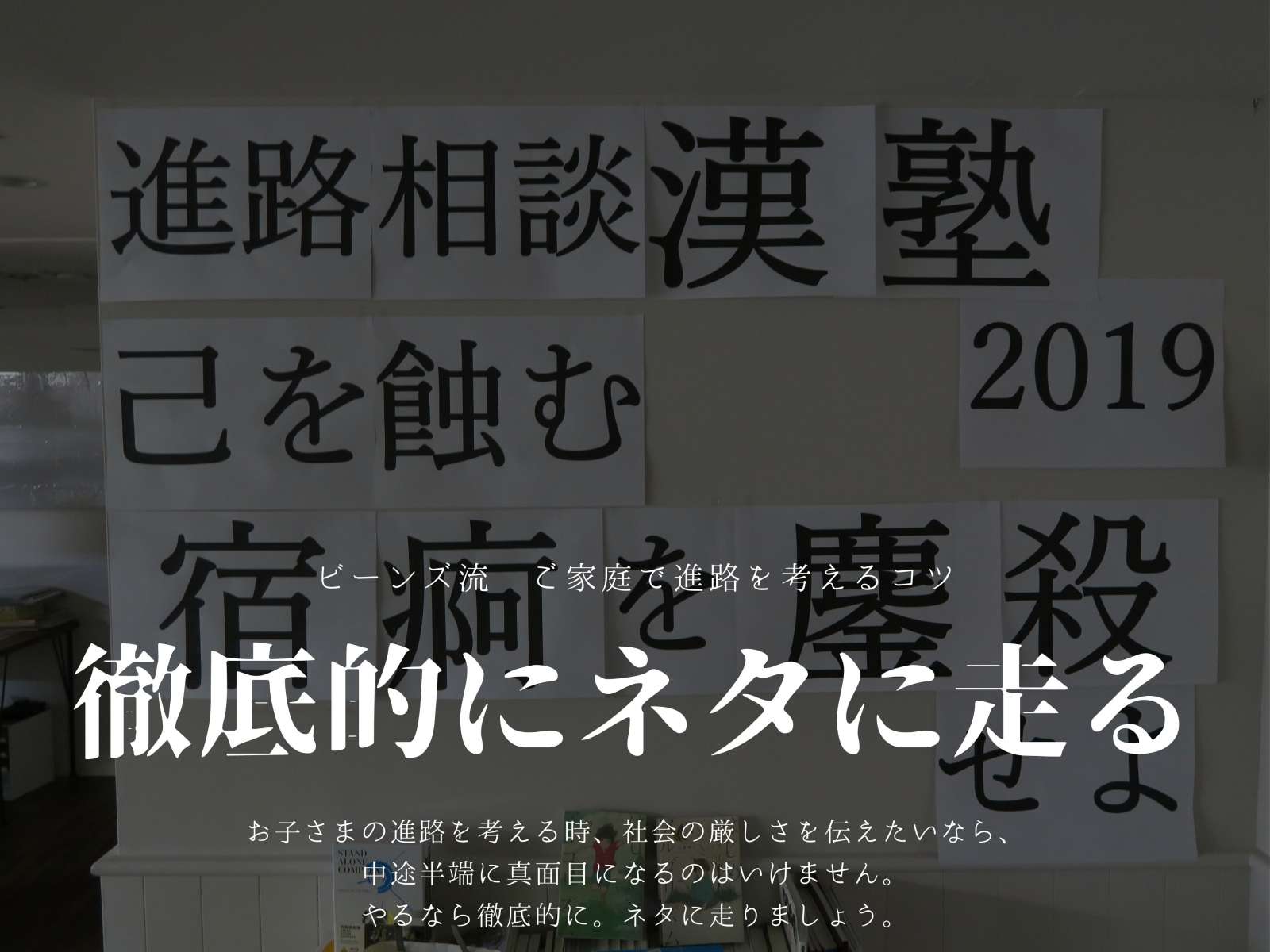

それでも、「どうしても社会の厳しさを伝えたい!」ことがあるのであれば、「お子さんが明らかにネタだと分かる」くらい完全にネタに走ってください。シリアスで暗い雰囲気で話はいけません。

もしご家庭で、子どもたちへ社会課題を伝えるならば、

「子どもがその課題について自ら興味を持ってほしい」

「子どもが自分で情報を深掘りしていくためのきっかけをあたえる」

「そのきっかけは、ポジティブなものであるべきだ」

という意識をもっていただきたいのです。

KPI(目標達成しているかを定義づける指標)は保護者さまがお話しをしている中で、何回子どもが「え、ヤバ!」と笑顔で言ってくれるかです。

「仲間と乾杯した一番おいしいビール」の話をして、お子さんから「ヤバ!」「楽しそう!」の声を引き出すことのみに注力してください。

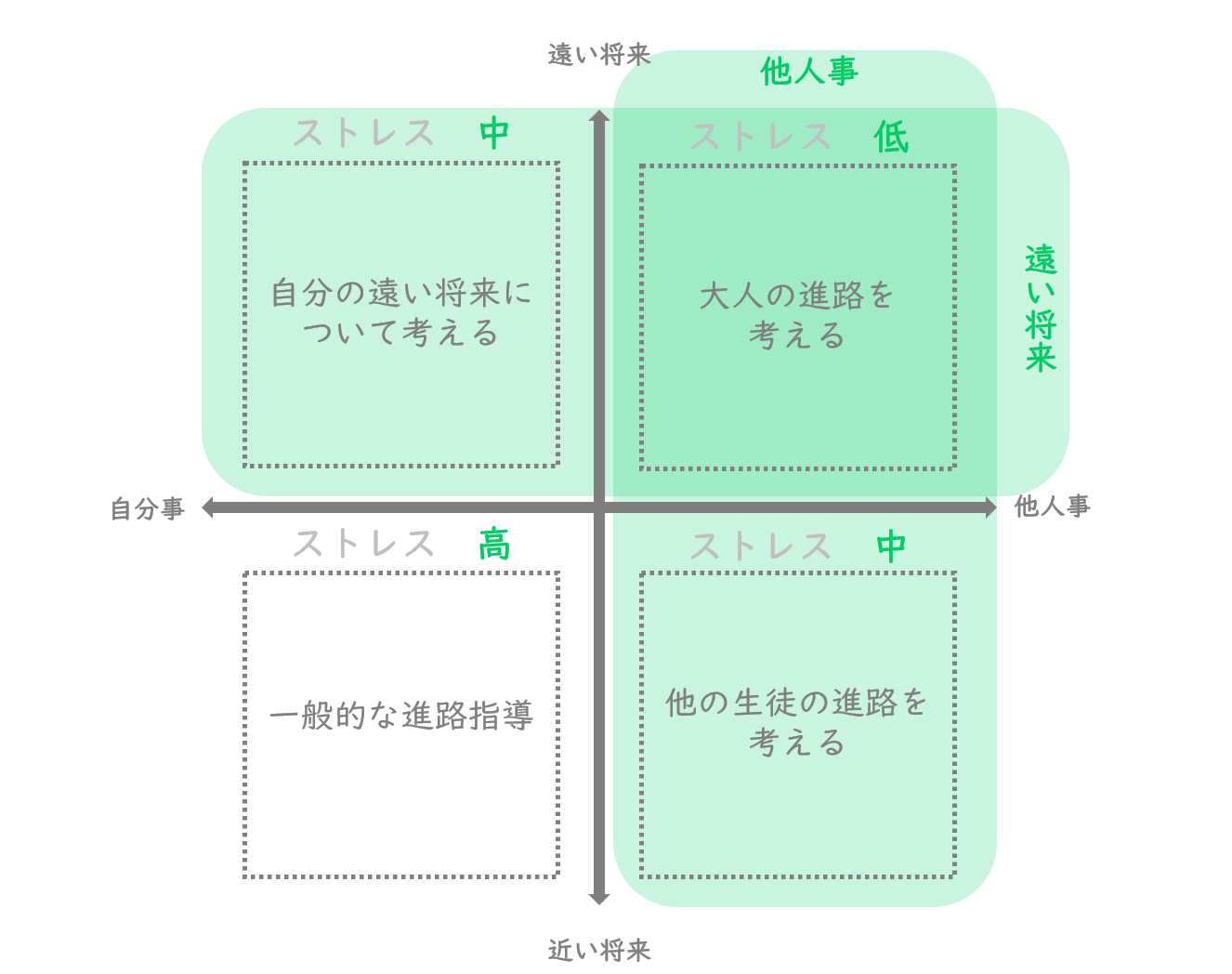

④中学生・高校生のお子さんからみて「遠い将来」のことから話してみる

お子さんは「社会に対して情報不足であり、進路考えることについて不安を抱いています」ので、お子さん自身の進路について、いきなり話し始めるようなことはしません。

最初は雑談量を増やしお子さんとの間に信頼関係を築いていきます。

ご家庭で準備してあげて欲しいのが、お子さんが「自分の弱さと向き合って本心を話せる環境づくり」です。

ご家庭で、お子さまが自由な会話ができる環境が整えることが第一段階です。

それから、雑談の延長で、お子さんと「遠い将来」について話し始めます。

この時のポイントは、

・「雑談の延長」であることと、

・「お子さんに自分の将来を考えさせない あくまで他人事の話題」で気楽で自由に話し続けられる話題であること

です。

先ほど出た“シンギュラリティ”も、上のコツさえ守ってくれれば、お子さんが身を乗り出して話してくれる内容です。

「“シンギュラリティ”でAIが人間より賢くなったら、人間働かなくなっていいんだって」

「ロボットとAIが働いてくれるから、人間は好きなことだけすればいいんだって」

こういう明るい話題を保護者さまが独り言のようにつぶやいてみるのがよいです!

こちらの記事もご参照ください! 保護者さまの「独り言」から始めよう

ビーンズですと、お子さんとワイワイやりながら、いろいろな社会状況をみんなで考えていきます。

⑤将来は、中学生・高校生のお子さんにとって「自分事」ではなく「他人事」から考える

さて、ご家庭内で雑談量も増え、「遠い先の未来」の社会について話すのも当たり前になってきたら、ここでやっとお子さんと一緒に進路について考えるタイミングです。

この時、大切なのは、お子さんへ「大学に入ることがゴールではない」ということを強調して伝えるということです。

ビーンズに相談にくるお子さんの多くが進学塾へ行き、そこで「昭和的な学歴主義」を信じ切った状態でやってきます。

「学歴が大事」「偏差値の高い学校が偉い」という考えを信じ込んでいながら、

「大学の楽しさは知らない」

「大学で勉強する内容は考えたこともない」

「大学生活でやりたいことも(特に)ない!」

という状態です。

ですので、ご家庭では以下のような話題については、できるだけカジュアルに話し合ってほしいと思います。

お子さんとカジュアルに話し合ってほしいこと

・大学生活で楽しいことは?

・大学進学して出会える面白い人は?

・東大(偏差値の高い大学)へ行くといいこととは?

・東大に行っても特に変わらないこととは?

etc……

この時、ポイントが2つあります。

1つ目は「楽しく」話すということです。繰り返しになりますが、お子さんは「将来のことを考えること自体が不安」という場合も多いからです。

2つ目はお子さん自身の話ではなく「他人事」で進路の話するということです。

大人だって自分事の進路を考えるのは大変です。社会で少なからず傷ついた失敗経験のあるお子さんであれば、なおらさらです。

ですので保護者さま、ご親戚、テレビの向こうの有名人などなど…… 他人の進路をネタにして考えていくと良いと思います。

ビーンズでも子どもたち同士でグループ作って、他人の進路について考えたり、

ゲストできた大学生の進路について聞いたり、相談(?)にのったりしています。

自分の進路については考えるのをいやがっても、「他人事」になると、打って変わって多弁になるお子さんも多いです。

保護者さまへメッセージ 無気力な中学生・高校生に進路を考えてもらうには、「ご家庭を絶対安心の場」にするのがファーストステップ

再三繰り返してきた通り、不登校や勉強嫌いの中学生・高校生のお子さんといきなり進路の話はできません。

スモールステップを踏んで、初めてご家庭の中で進路について話し合う環境をつくることができます。

ビーンズへ相談に来られる保護者さまの中にも、お子さんの進路を心配するあまり、気づかぬうちに自分が希望する進路をお子さんへ押しつけてしまう方がいらっしゃいます。

その結果、保護者さまの希望が重荷になってしまい、お子さんが塞ぎ込んでしまっているケースも珍しくありません。

こういう時、保護者さまに気をつけて欲しいことがあります。

それは「お子さんたちの進路を言葉だけで制限・誘導しようとしてもうまくいかない」ということです。

「親の言う通りにしておけば、それが一番幸せな道なんだ!大人の言う通りにしろ!」といった押しつけも

「GMARCH以上の大学に受かれ!」など、一方的な進路選びも効果はありません。

ビーンズでは進路について考えるとは「自分がどの進路を選べば楽しめるのか」について考えることとしています。

そして、自分自身の「楽しさ」を求めるためには

自分自身の長所や短所を受け入れ

自分の本心を言葉にすることができるようになって

それから自分の将来に関連する社会や将来に関する情報を吸収していく必要があります。

しかし、中学生・高校生のお子さんの多くが「本心を言葉にできる場所もなく」「社会や将来に関する情報も不足してる中」で中学3年生、高校3年生の時期がくるなり、急に「自分の進路を決めろ」と言われます。

今回の記事では、ご家庭で中学生・高校生のお子さんに進路を考えてもらう呼び水となる色々なコツをお伝えしました。

ただ、どのコツを実施するにも、「良好な親子関係」、「親子の会話量」があることが前提となります。

ですので、

まずはお子さんにとって「ご家庭を絶対安心の場」にして、親子の会話量(雑談量)を確保し、お子さんが進路に対する本音を話せるような環境づくりをお願いしたいのです。

それからお子さんが社会に興味を持つ「楽しい」情報を伝え、

お子さんが進路を考える際の不安を取り除き、

お子さんたちがご家庭で気軽に社会や進路について話せる時間を増やしてあげてほしいのです。

「【中学生・高校生のお子さんが不登校・引きこもりになったら……】まずは親子の会話量を増やそう」の記事で、お子さんにとって「ご家庭を絶対安心の場」するコツをまとめています。

保護者さまだけで不登校・引きこもりのお子さんとの会話を増やそうとしても上手くいかない場合もあります。

また、不登校・引きこもりのお子さんの進路をお一人で考えるのが大変な場合もあります。

そのような保護者さまは、ビーンズの”無料相談”を是非ご利用ください。

《学習支援塾ビーンズ・お問い合わせフォーム》

無料相談フォーム

ビーンズが今まで関わってきた、保護者さま・お子さんたちの豊富な事例から、アドバイスいたします。

今のお子さまの状況をお聞きしながら、ご家庭でどのようにお子さまへ言葉がけをすればいいか一緒に考えていきましょう!

【ビーンズからのお願い】

現在、お電話にて多くのお問い合わせをいただいておりますが、新型コロナウイルス対策の一環で、リモートワークを推進しており、電話対応が難しい状況にあります。

弊社の都合で誠に申し訳ございませんが、可能な限り「お問い合わせフォーム」から、ご相談・お問い合わせいただけますよう、よろしくお願いいたします。