エンカレ授業の紹介「"カコミライプレゼン"」で仲間の進路を楽しく考えよう!

Warning: Undefined array key 1 in /home/xs236933/xs236933.xsrv.jp/public_html/beans/wp-content/themes/ninjindesign/functions.php on line 119

Warning: Undefined array key 1 in /home/xs236933/xs236933.xsrv.jp/public_html/beans/wp-content/themes/ninjindesign/functions.php on line 119

Warning: Undefined array key 1 in /home/xs236933/xs236933.xsrv.jp/public_html/beans/wp-content/themes/ninjindesign/functions.php on line 119

Warning: Undefined array key 1 in /home/xs236933/xs236933.xsrv.jp/public_html/beans/wp-content/themes/ninjindesign/functions.php on line 119

こんにちは!学習支援塾ビーンズです。

今回の記事では都立チャレンジスクールや大学の総合選抜(旧AO)入試を受験する生徒たちを対象に、面接・作文・小論文などにおいて必要な「論理的な考え方」を学ぶためのエンカレ授業を開催しました。

特別講師には、合同会社政策支援代表の細川甚孝先生をお招きしました。

もくじ

"カコミライプレゼン"合言葉は、「他人の未来」を「みんなで」「楽しく」考える!

今回の授業では、これから受験を控える生徒たちに。将来のことを考えてもらうため、

子どもたち同士のペアワークによる「カコミライプレゼン」に取り組んでもらいました。

カコミライプレゼンの要点は

・「他人事」(他人の未来)を「みんなで」「無責任に楽しく」考える

・“論理的に考えていくクセ”を身につけるです。

です。

ビーンズでは進路を考えるときには「他人事」という考え方を大切にしています。

「子どもと進路を考えるときは「他人事」「遠い将来」からスタートしよう」

ビーンズに来る子どもたちの多くが、自分の進路を決めないといけないタイミングで通塾してきます。

その際「自分の進路」を「一人で」「真剣に」考えようとするとツラくなってしまい、進路を考えることから逃げてしまいます。

これはビーンズの子どもたちだけの問題ではありません。

日本の子どもたちの多くが自分の将来を考えることがツラくなってしまっているのです。「多くの中学生・高校生は「進路のことを考えるのが不安」」

では、どうするか?

ビーンズではたくさんの解決策を用意しています。

その実践の一つが今日ご紹介する「カコミライプレゼン」なのです。

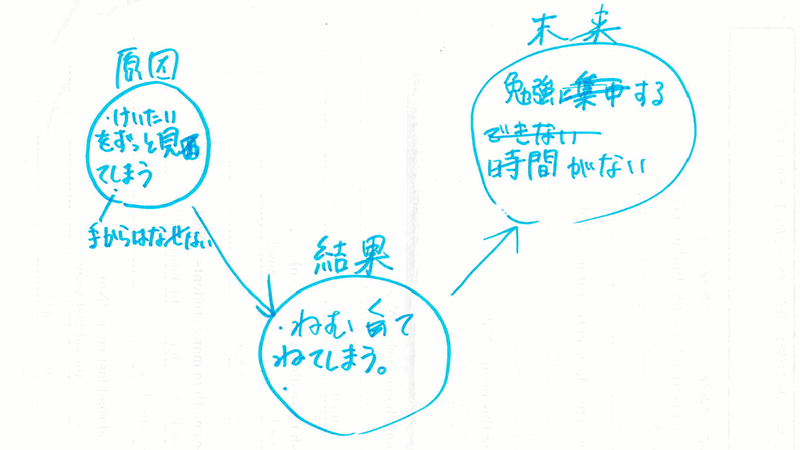

1.因果律で物事を考えるトレーニング!

冒頭は、細川先生の講義です。

進路を考える際は、“論理的に考えていくクセ”が大切と細川先生はおっしゃいます。

そして“論理的に考えていくクセ”で重要なのは、「因果律の思考ロジックで物事を考えていくこと」だと。

因果律とは「原因⇒結果⇒未来」の順番で物事を考えていくことです。

百聞は"一験"に如かず!

さっそく生徒たちにワーク形式で取り組んでもらいました。

「高校受験をきっかけに数学を頑張る⇒高校の選択科目でプログラミングを選ぶ⇒大学でプログラミングを学ぶ」

「英語を学ぶ⇒長期留学⇒世界を飛び回るリッチメンに!」

など、因果律の考え方のコツをすぐに吸収していきました。

2."カコミライプレゼン"で、お互いの進路について考える!

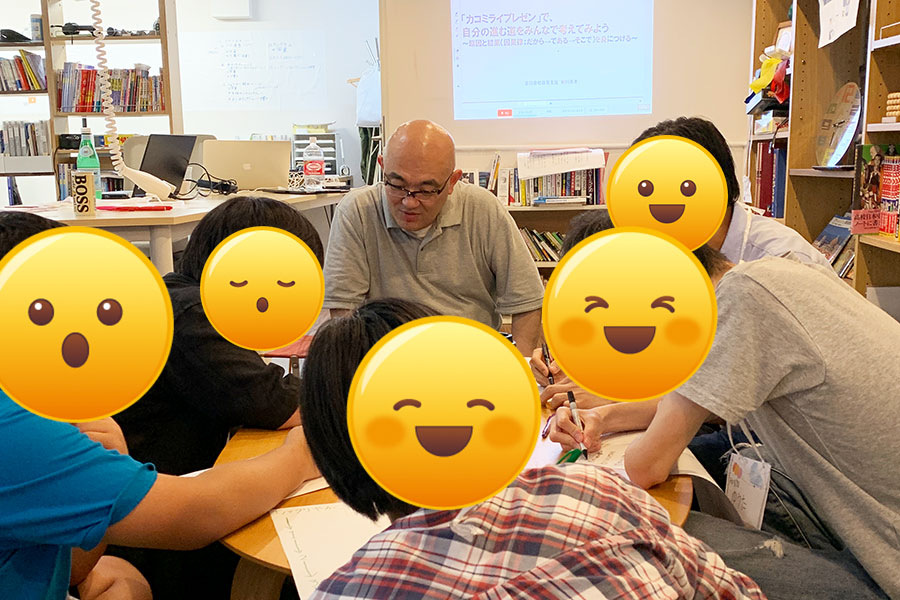

いよいよ"カコミライプレゼン"本番です。生徒同士ペアを組んで、ワークに取り組みます。

「自分の5年後の理想の状態」を書いて、それをお互いに見せ合い、どのようにすれば達成できるか客観視しながら考えていきます。

"カコミライプレゼン"は、生徒同士でペアを組み、下記の手順で進めていきます。

1.手元のカードに「自分の5年後の理想の状態(未来)」を書く

↓

2.ペアの相手とカードを交換して、「相手の5年後の理想の状態」を実現するためには、どのようなことをしなければいけないか、別のカードに書き込んでいく

↓

3.書いたカードを、時系列順に並べていく

↓

4.現在から未来にかけて、自分の頑張るべきことが明確になった図が完成

↓

5.発表

このワークのポイントは、ペア相手が客観的な視点から、相手の進路について検討していく点です。

上記した通り、自分の進路を考えると、子どもたちが苦しくなってしまいます。

自分の進路を自分で考えると「責任」が生れてしまい、想像力をはばたかせることができません。

ですので、合言葉は「他人の進路」を「みんなで」「無責任に楽しく」考えるです。

「岡目八目」の言葉があるように、子どもたちは他人のことになると冷静に状況を整理できます。そして積極的にアイデアを出し、アドバイスするのです。

この日も、ペアを組んだ相手の進路について「あーでもない」「こーでもない」とたくさんのアイデアを出してくれました。

もちろん、突飛なアイデアもありますが、 アイデアは数が勝負です。

アイデアの数を出すには「無責任に楽しく」が欠かせません。

たくさんのアイデアが出てくることで、それぞれの「理想の未来」を実現するために、どのような努力を、どのような順番で取り組んでいけば良いのか、より明確なストーリーがつくられていきました。

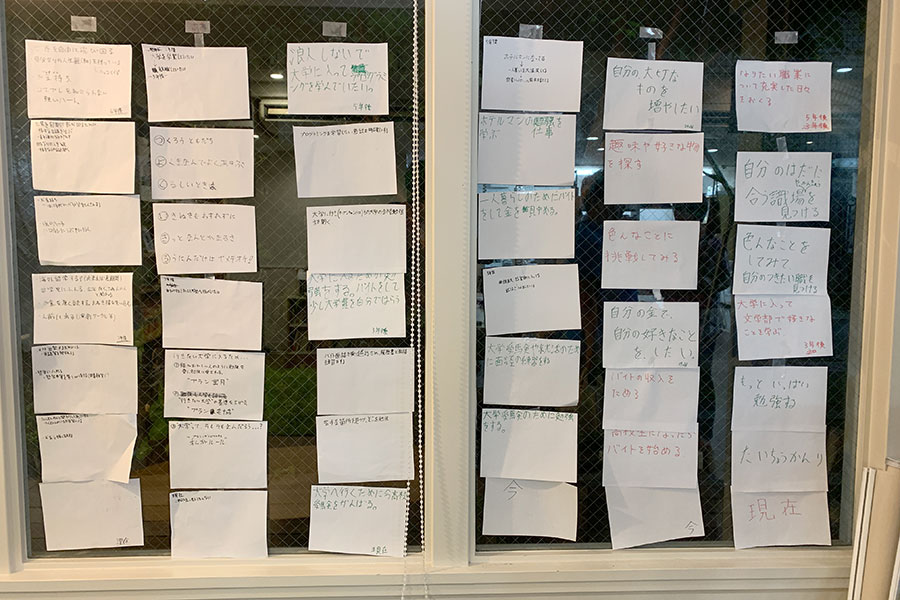

たくさんの考えが出揃いました!

みんなの前で発表して意見交換をおこない、さらに考えを深めていきます。

まとめ カコミライプレゼンの効果

子どもたちが“論理的に考えていくクセ”があると、

作文・小論文で説得力のある文章を書くこと

面接でどんなことを相手へ伝えればいいかを考えること

また、今後、生活の中で何かにつまづいたとき、「ひとつ前のステップに戻って考え直し、やり直す」

こういうことが身につきます。

とくにチャレンジスクール受験や大学の総合選抜(旧AO)では「自分の考え、意見」「自分の将来」を述べることが必ず求められます。

とはいえ、“論理的に考えていくクセ”を子どもたちへ受験や進路のための「べき論」として押し付けることはビーンズではしていません。

なぜなら「べき論」になった途端に子どもたちは苦しくなってしまい、逃げてしまうからです。

(総合選抜対策は「べき論」ではなく「楽しく!」が大切です!)

受験や進路のためなら、なおのこと合言葉は「他人事」を「楽しく」なのです!

細川先生の詳しいプロフィールはこちら

細川先生の詳しいプロフィールはこちら